DAS IST DIE SCHWEIZ

Nicolas Boldych

Der Mont Blanc

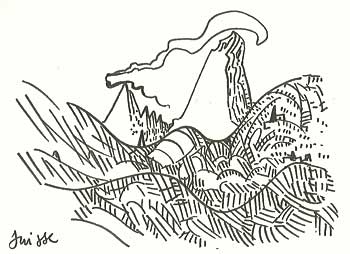

Von der Bastille aus, hoch über Grenoble, kann man an einem klaren Frühlingstag bis zum Mont Blanc sehen: er ist der Blickfang, ein Wachposten auf der Grenze zwischen Frankreich und Italien, lange Zeit Zankapfel zwischen beiden Ländern, ein lebender Mythos, der zu jeder Jahreszeit eine andere Farbe trägt, weiß, grau, blau ... Verfolgt man die Gebirgslinie von Belledonne weiter und wendet den Blick nach Norden, über Chambéry hinaus, Richtung Schweiz und Savoyen, entdeckt man ihn, oder besser, man erahnt ihn, wie eine Erscheinung, eine weiße Kuppel, die sich aus der lauen Frühlingsluft erhebt und, wie sie so beherrschend im Raum steht, für einen Augenblick eine kosmische Bedeutung erhält, wie sie uns heute selten begegnet: der Berg ist der Beschützer der Stadt Genf, das Zentrum eines Systems, das für die physische Trennung zwischen Frankreich und Italien verantwortlich ist. Von der Bastille aus, hoch über Grenoble, kann man an einem klaren Frühlingstag bis zum Mont Blanc sehen: er ist der Blickfang, ein Wachposten auf der Grenze zwischen Frankreich und Italien, lange Zeit Zankapfel zwischen beiden Ländern, ein lebender Mythos, der zu jeder Jahreszeit eine andere Farbe trägt, weiß, grau, blau ... Verfolgt man die Gebirgslinie von Belledonne weiter und wendet den Blick nach Norden, über Chambéry hinaus, Richtung Schweiz und Savoyen, entdeckt man ihn, oder besser, man erahnt ihn, wie eine Erscheinung, eine weiße Kuppel, die sich aus der lauen Frühlingsluft erhebt und, wie sie so beherrschend im Raum steht, für einen Augenblick eine kosmische Bedeutung erhält, wie sie uns heute selten begegnet: der Berg ist der Beschützer der Stadt Genf, das Zentrum eines Systems, das für die physische Trennung zwischen Frankreich und Italien verantwortlich ist.

Italien erstreckt sich im Osten und im Süden bis zum Mittelmeer, den Inseln, zum Balkan, bis zum karthagischen Afrika und zu den Syrten an der libyschen Küste – und die Schweiz? Die Schweiz ist anders, denn sie führt einen immer nur zu sich selbst: ihre atemberaubenden Berggipfel münden am Ende in Seen und prähistorische Weiden, von einer Reinheit wie im hohen Norden, im Engadin beispielsweise. Ihre Städte sind gut verschlossene Pforten, die, hat man sie doch durchquert, in innere Gefilde oder aber, im völligen Kontrast, zum Dach Europas führen. Die Schweiz hat keinen Meereszugang, sie ist das Zentrum Westeuropas, ein Gebilde aus Wasser und Fels.

Genf: die Ausgleichszone

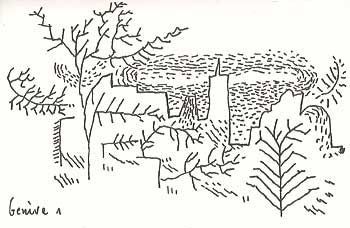

Für einen Franzosen ist Genf der erste dieser Grenzposten: vom Dauphiné aus passiert man die Seen von Bourget und Annecy, langgezogene tiefe Gewässer, deren Nord-Süd-Ausrichtung einen Vorgeschmack auf das "Genfer Meer" geben, das südliche Spiegelbild des deutschen Bodensees. Die Schweiz empfängt ihre Gäste mit weitläufigen, spiegelnden Wassern. Nach Annemasse erreicht man eine Art Barriere, politischer wie natürlicher Art, der einzig bedeutende Ort im westlichen Europa, wo es noch immer geschehen kann, dass man nicht über die Grenze gelassen wird... Zwischen zwei Grenzwächtern und zwei Bergen hindurch gelangt man schließlich in eine Ausgleichszone mit Namen Genf. Für einen Franzosen ist Genf der erste dieser Grenzposten: vom Dauphiné aus passiert man die Seen von Bourget und Annecy, langgezogene tiefe Gewässer, deren Nord-Süd-Ausrichtung einen Vorgeschmack auf das "Genfer Meer" geben, das südliche Spiegelbild des deutschen Bodensees. Die Schweiz empfängt ihre Gäste mit weitläufigen, spiegelnden Wassern. Nach Annemasse erreicht man eine Art Barriere, politischer wie natürlicher Art, der einzig bedeutende Ort im westlichen Europa, wo es noch immer geschehen kann, dass man nicht über die Grenze gelassen wird... Zwischen zwei Grenzwächtern und zwei Bergen hindurch gelangt man schließlich in eine Ausgleichszone mit Namen Genf.

Genf stellt den Zwischenraum zwischen zwei Druckzonen dar: dem französischen Tiefdruck und dem Hochdruck in der Schweiz. Genf liegt in der Mitte. Das hat mit der Natur des Janus oder des Merkur zu tun. Diese Stadt mit den zwei Gesichtern, eingezwängt zwischen dem französischen Rhône-Alpen und dem Wallis, ist eine Durchgangsstadt, Wasser fließen hier durch, Devisen, Menschen in Anzug und Krawatte, Händler und Handwerker. Eine Art Clearingstelle zwischen Frankreich und dem Schweizer Hinterland, das sich wie ein Meer aus dem von Süden kommenden Fjord eröffnet: in Genf atmet man eine Mischung aus Höhenluft und Meeresbrise.

Das kristallene Ich

Bei mittlerem Druck, in der fließenden Ruhe der üppigen Stadt, die einen Adler und einen Schlüssel im Wappen trägt, spaziert der französische Tourist durch graue, aber freundliche Straßen, zwischen niedrigen Häusern hindurch, in dumpfer feuchter Luft, und sagt sich: endlich bin ich in der Schweiz. Um sicher zu gehen, lenkt er den Blick in die Auslagen der Genfer Juweliere, bewundert etwas eingeschüchtert deren Kreativität, fernes Erbe der barbarischen Goldschmiede, die diese Kunst aus den Steppen in den Westen brachten. Diese Einzigartigkeit geht nicht auf die Sprache zurück, auch nicht auf die calvinistische Architektur, die der Stadt ein bisschen Londoner Flair verleiht – das Savoyer Barock ist weit davon entfernt – und auch nicht auf die Nähe der Berge, sondern auf etwas viel tiefer Liegendes, ein philosophisches und religiöses Echo. Dieses Anderssein kommt daher, dass hier die Zeit nicht dieselbe ist, auch wenn sie von den berühmten Uhren, die überall verkauft werden, eindeutig angezeigt wird. Es hat mit der Geschichte dieses Landes zu tun, mit den langwierigen Protesten gegen die Herrschaften, die immer präsent bleiben, ohne mit der politischen Macht in Konflikt zu gelangen oder ihr Spiel mitzuspielen: eine bescheidene, aber hartnäckige Geschichte. Bei mittlerem Druck, in der fließenden Ruhe der üppigen Stadt, die einen Adler und einen Schlüssel im Wappen trägt, spaziert der französische Tourist durch graue, aber freundliche Straßen, zwischen niedrigen Häusern hindurch, in dumpfer feuchter Luft, und sagt sich: endlich bin ich in der Schweiz. Um sicher zu gehen, lenkt er den Blick in die Auslagen der Genfer Juweliere, bewundert etwas eingeschüchtert deren Kreativität, fernes Erbe der barbarischen Goldschmiede, die diese Kunst aus den Steppen in den Westen brachten. Diese Einzigartigkeit geht nicht auf die Sprache zurück, auch nicht auf die calvinistische Architektur, die der Stadt ein bisschen Londoner Flair verleiht – das Savoyer Barock ist weit davon entfernt – und auch nicht auf die Nähe der Berge, sondern auf etwas viel tiefer Liegendes, ein philosophisches und religiöses Echo. Dieses Anderssein kommt daher, dass hier die Zeit nicht dieselbe ist, auch wenn sie von den berühmten Uhren, die überall verkauft werden, eindeutig angezeigt wird. Es hat mit der Geschichte dieses Landes zu tun, mit den langwierigen Protesten gegen die Herrschaften, die immer präsent bleiben, ohne mit der politischen Macht in Konflikt zu gelangen oder ihr Spiel mitzuspielen: eine bescheidene, aber hartnäckige Geschichte.

Am Ufer des Genfer Sees, mitten in der Stadt, wo in den Schaufenstern der Boutiquen wertvolle Schmuckstücke ausliegen, die für Industrielle aus Norwegen oder Saudi-Arabien bestimmt sind, dort zeigt sich das Wesen der Schweiz in den Blicken der Passanten, der Händler, der Bankangestellten, der Post- oder Bahnbeamten, aus deren Gesichtern eine ruhige Verschlossenheit spricht und deren Gesten von jenem komfortablen Bewusstsein von Ernsthaftigkeit, Genauigkeit und Sicherheit zeugen, das der Schweiz infolge ihrer Sparsamkeit Reserven für Tausende von Wintern beschert hat, alles dank einer weisen alpinen Weitsicht.

Überall, auf den Terrassen der Cafés wie in den Buchhandlungen, in ruhiger Atmosphäre, erblickt man Schweizer Arbeit, die sich wie ein Gebet entwickelt, weil sie eine Lebensweise prägt, die essentiell und unabhängig ist, und nach und nach zeigt sich ein kaum wahrnehmbarer Aspekt des Schweizer Charakters: das kristallene Ich – wie es der große Schriftsteller Maurice Chappaz genannt hat –, entstanden aus steter Mühe und Introspektion. Dasselbe kristallene Ich, das Klee, Walser, Cingria hervorgebracht hat.

Die Barbarei der Burgunder

An einer Fassade, auf halber Höhe, in einer Straße unweit der Kathedrale, in der Calvin und Farel über einen Gott sprachen, der nur dem individuellen Bewusstsein zugänglich sei, und über einen Berg, den es aus eigener Kraft zu bezwingen gelte, dort steht eine kleine Statue mit einer Krone. Es handelt sich um den Häretiker König Gundobad, bedeutender Autor der Lex Burgundionum, der melancholisch auf die modernen Massen herunter schaut. Dieser Anblick stellt einen erstaunlichen Kontrast dar zum kühlen und polierten Äußeren von Genf: ein Barbar überragt die Menge und beschwört die Vergangenheit herauf, die Entstehung einer Kultur, die mit dem Schwert erobert wurde, denn die Schweiz war auch ein heroisches und kriegerisches Land und an das Heldentum der oft militanten protestantischen Bewegung erinnert das Reformationsdenkmal.

Die Burgunder, die im fünften Jahrhundert das Rheintal hinunter zogen, kamen sicherlich aus Skandinavien und gelangten schließlich bis an die Rhône. Der Rhein und die Rhône: zwei Namen, die, wenngleich in unterschiedlichen Sprachen, die Verbindung zwischen Alpen und Nordsee bzw. Mittelmeer bezeugen, eine Trennung der Meere und der Sprachen. Die Burgunder verbünden sich mit der Rhône und der Latinität und begründen so das Burgund, ein Land der Weinberge und der frankoprovenzalischen Sprache, lateinisch und nordisch zugleich, die sich wie ein Gletscher zur Provence hin ausbreitet. Neben dem kristallenen Ich verfügt der Schweizer auch über ein heroisches Herz, wie in dem Fresco von Ferdinand Hodler, "Die Schlacht von Marignano", das die geschlagenen Landsknechte zeigt, nachdenklich, doch noch immer aufrecht und athletisch, auf dem Rückzug nach der grausamen Schlacht von Marignano (heute Melegnano). Aber genauso gibt es von Hodler auch zahlreiche "heroische Berge" ...

In der Schweiz sind die Berge wie Waffen, natürliche Muskeln, die zum Teil die künstlichen Muskeln der politischen Macht aufwiegen.

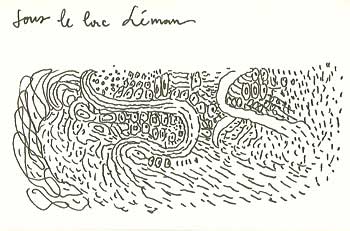

Die Göttin Skadi

Pfahlbauten am See, dessen klares Wasser eine reiche Unterwassertierwelt bergen, das zeigt das Gemälde von Konrad Witz, "Der wunderbare Fischzug". Bis ins Mittelalter waren zahlreiche Genfer Häuser ins Wasser des gleichnamigen Sees gebaut und so präsentierte sich die Seestadt den Invasoren aus Burgund, welchem man die arme Region Sabaudia angeboten hatte: Tannenwälder, eisige Meere und fischreiche Seen. Doch die Burgunder wollten Lyon und seine Reichtümer, die weiter westlich gelegene Hauptstadt des Rhônegebiets. Das katholische Lyon dagegen war nicht bereit, zu diesen Stämmen ketzerischer Arier überzulaufen. Vielleicht hatten die Burgunder am von Wäldern umgebenen Genfer See die Landschaften und Fjorde Skandinaviens wieder erkannt? Die Bilder des Schweizers Giovanni Giacometti zeigen diese nordischen Gegenden, in welchen die Göttin Skadi zuhause ist: Norwegen. Die Schweiz und Norwegen, die auserwählten Länder der Bergmaler. Pfahlbauten am See, dessen klares Wasser eine reiche Unterwassertierwelt bergen, das zeigt das Gemälde von Konrad Witz, "Der wunderbare Fischzug". Bis ins Mittelalter waren zahlreiche Genfer Häuser ins Wasser des gleichnamigen Sees gebaut und so präsentierte sich die Seestadt den Invasoren aus Burgund, welchem man die arme Region Sabaudia angeboten hatte: Tannenwälder, eisige Meere und fischreiche Seen. Doch die Burgunder wollten Lyon und seine Reichtümer, die weiter westlich gelegene Hauptstadt des Rhônegebiets. Das katholische Lyon dagegen war nicht bereit, zu diesen Stämmen ketzerischer Arier überzulaufen. Vielleicht hatten die Burgunder am von Wäldern umgebenen Genfer See die Landschaften und Fjorde Skandinaviens wieder erkannt? Die Bilder des Schweizers Giovanni Giacometti zeigen diese nordischen Gegenden, in welchen die Göttin Skadi zuhause ist: Norwegen. Die Schweiz und Norwegen, die auserwählten Länder der Bergmaler.

Wie in Skandinavien machen auch in der Schweiz die Gletscher den Menschen zu schaffen, sie verdrängen sie und bedrohen die mageren Weiden. In den angrenzenden Regionen wie Savoyen galt der Mont Blanc darum als "verfluchter Berg", vor allem in der kurzen Zeit der Vereisung im 17. und 18. Jahrhundert, als die Gletscher wuchsen und Gebiete einnahmen, die zuvor fruchtbare Weiden der Savoyer Herden waren. Skadi hatte, durch ein Versehen, Njörd geheiratet, den Gott des Reichtums mit den großen Füßen, doch das Ehepaar lebte getrennt: Njörd am Meer, wo die Möwen kreischten, die seine Frau nicht ertragen konnte, und Skadi zwischen Bergen und Gletschern. Njörd und Skadi: der Reichtum des Genfers Sees, wo auch Möwengeschrei zu hören ist, und die armen Berglandschaften im Wallis. Hier zeigt sich ein weiteres Schlüsselmotiv der Schweiz, die auf einer geografischen Breite liegt, die dem Sternbild der Jungfrau entspricht: Reichtum, Sparsamkeit und Kühle. In der Schweiz zu sein, heißt diesen Wechsel spüren.

Kosmische Landschaft

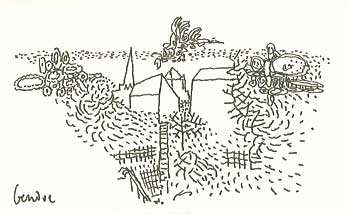

Die Druckausgleichszone, in der Genf liegt, sorgt für eine gewisse Wärme, wovon die exotischen Pflanzen, Palmen und Agaven zeugen, die das Seeufer schmücken. Wie an der Côte Azur zieht das Wasser das Geld an und so reiht sich am Ufer des Genfer Sees eine vornehme Villa an die andere. Das Wasser als Metapher für den Reichtum. Die Druckausgleichszone, in der Genf liegt, sorgt für eine gewisse Wärme, wovon die exotischen Pflanzen, Palmen und Agaven zeugen, die das Seeufer schmücken. Wie an der Côte Azur zieht das Wasser das Geld an und so reiht sich am Ufer des Genfer Sees eine vornehme Villa an die andere. Das Wasser als Metapher für den Reichtum.

Wie Nizza verfügt Genf über die luxuriöse Langsamkeit eines Kreuzfahrtschiffes, dem die Vögel in Schwärmen folgen: herrschaftliche Yachten, Wasservögel, überfüllte Fährschiffe: das ist das Panorama, das ein zeitgenössisches Gemälde dem Touristen eröffnet, der in der Stadt bleibt.

Wir sind weit entfernt vom Genfbild eines Konrad Witz, von einer Landschaft aus Wasser, Erde, Fels und Himmel, den Silhouetten, den hier vereinten Farben und Materialien, die von der würdevollen Erscheinung eines Christus im purpurnen Gewand dominiert werden. Der einzige Reichtum, der auf dem Bild zu erkennen ist, sind die fischreichen Wasser des Genfer Sees und die goldenen Felder in der Ferne. Im Hintergrund zeichnet sich wieder der Mont Blanc ab – der verfluchte Berg –, der, wie von der Bastille in Grenoble aus, den kosmischen Aspekt der Szene hervorhebt. Es ist eine Mischung aus Kosmischem und evangelischer Armut, wie sie sich auch in der Prosa des großen Schriftstellers Ramuz niederschlägt, besonders am Ende von "Samuel Belet", wo das rustikale Leben der Fischer am Genfer See geschildert wird.

Aber es reicht auch nur ein Stück aus der Stadt hinaus zu gehen und entlang des Ufers zwischen Genf und Lausanne auf einen Hügel zu steigen, um dieses Gefühl, diesen kosmischen Anblick zu erleben, wo die Berge aus dem Meer zu steigen scheinen und zur geistigen Metapher werden. Und schon verlässt man die Druckausgleichszone von Genf, wenn man die Grenze zur inneren Schweiz überquert. |

NUMMER 11

NUMMER 11

NUMMER 11

NUMMER 11